RAPPORTO ISTAT 2025: UN’ITALIA CHE ARRANCA, MA ANCORA NON AFFONDA

La speranza di vita aumenta, ma anche le persone che rinunciano a curarsi. Il tasso di istruzione migliora e aumenta il numero di occupati, ma la povertà è emergenza per l'8,4% delle famiglie. Nel Rapporto Istat 2025 un Paese che sta cambiando pelle, in crisi profonda, ma non irreversibile

23 Maggio 2025

6 MINUTI di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

Tra il Paese delle meraviglie che interpreta l’Italia come la locomotiva d’Europa e l’inferno dantesco che lo descrive come un luogo di anime perdute c’è un Paese che soffre, arranca, ma ancora non affonda. Tra i due estremi di una politica abituata a polarizzare, a dividere e a leggere i dati a seconda delle proprie convenienze elettorali, insomma, c’è una crisi profonda ma non ancora irreversibile, figlia di scelte controverse compiute sia dall’attuale governo sia da quelli precedenti. L’incertezza economica, il divario tecnologico, il costo sempre maggiore della vita, la sostenibilità che vacilla tra progressi e nodi strutturali in un Paese che negli ultimi trent’anni ha subito 134 miliardi di perdite per cause ambientali, ma anche quel domino inevitabile tra calo demografico, invecchiamento progressivo e lavoro precario per i giovani sono solo alcune delle fotografie scattate dal Rapporto Istat 2025. L’Italia sta sicuramente cambiando pelle. Ad esempio, è vero che la popolazione è sempre più istruita, ma il prezzo da pagare per far studiare i nostri giovani è ritardare la loro fuoriuscita dai nuclei familiari, rinviando di continuo la piena autonomia. Oggi si diventa adulti più tardi (nella fascia 18-34 anni due terzi vivono nelle famiglie d’origine, contro il 49,6% della media europea), ma anche vecchi più tardi. Negli anni ‘50 un sessantacinquenne aveva una speranza di vita di altri 13-14 anni; oggi ancora lavora e viene “catalogato” tra gli anziani quando ne ha 75, ed è sicuramente un fatto positivo.

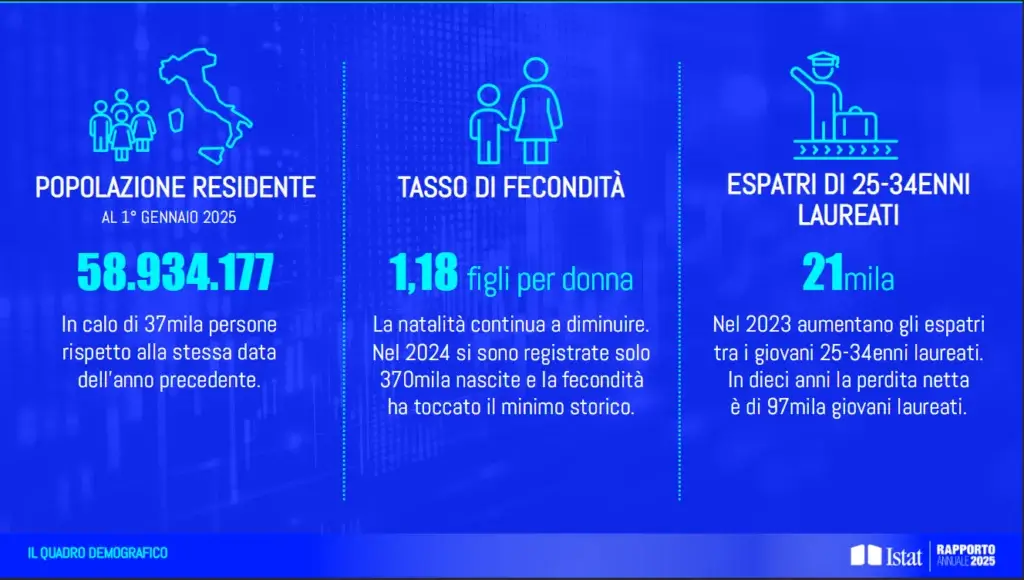

Tra la denatalità e i 97mila giovani persi dall’Italia in 10 anni neanche il tasso migratorio copre il divario

La certezza è che in questo Paese siamo sempre di meno. Siamo scesi sotto quota 59 milioni: per l’esattezza 58.934.177, in calo progressivo dal 2014. La dinamica è ormai considerata «naturale», come ha spiegato il presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, Francesco Maria Chelli: «Nascono meno bambini e muoiono, anche se a ritmo più contenuto rispetto al passato, più persone». Nel 2024, registra il Rapporto Istat 2025, sono venuti al mondo 370mila bebè, 200mila in meno rispetto al 2018. La fecondità ha toccato un nuovo minimo storico: ogni donna ha, in media, 1,18 figli. Persino il tasso migratorio, utilizzato da una parte della politica come strumento di propaganda e descritto come una “vera invasione”, resta insufficiente a compensare la perdita di popolazione. Nel 2024 gli ingressi dall’estero sono stati 435mila. Le uscite? 191mila, di cui 156 mila italiani, con un preoccupante +20,5% rispetto al 2023, l’anno in cui si è raggiunto il record di espatri di giovani laureati tra i 25 e i 34 anni, ben 21mila. La chiamano “fuga dei cervelli” ma è letteralmente un abbandono per non fare più ritorno. In dieci anni l’Italia ha perso 97mila giovani, partiti per cercare fortuna altrove.

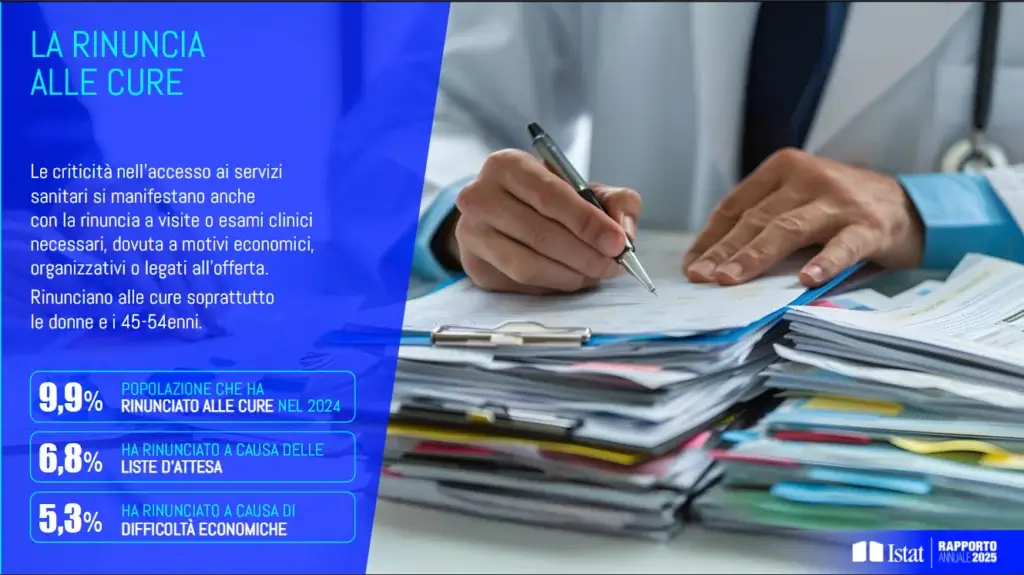

Sanità e welfare: cresce il numero di persone che rinunciano alle cure

È una consolazione l’aumento della speranza di vita: 83,4 anni di media, come nel pre-Covid. L’Italia è tra i Paesi europei più longevi – un quarto dei suoi residenti ha almeno 65 anni – eppure continuano a latitare politiche per favorire un invecchiamento attivo. Certamente fa impressione che, per la prima volta, gli over 80 abbiano superato in numero i bambini con meno di dieci anni: 4,6 milioni a 4,3. Non bisogna tornare alla preistoria per leggere numeri differenti: nel 2000 gli under 10 erano 2,5 volte gli over 80, mentre 50 anni fa il rapporto era nove a uno. L’unico segmento residente in crescita è quello rappresentato dai cittadini stranieri, il 9,2% della popolazione, 5,4 milioni. Assistiamo poi a un altro switch in grado di stravolgere gli equilibri demografici: le famiglie formate da una persona sola (35% dei casi) hanno superato quelle composte da coppie con figli (28,2%). I dati dell’Istat fanno suonare un campanello d’allarme anche per il servizio sanitario e per il sistema di welfare: il numero di persone che negli ultimi cinque anni hanno rinunciato a delle cure per le lunghe liste di attesa negli ospedali e per difficoltà a pagare è salito dal 6,3% al 10%, così come è cresciuto dal 20% al 24% il numero di cittadini che si rivolge al privato.

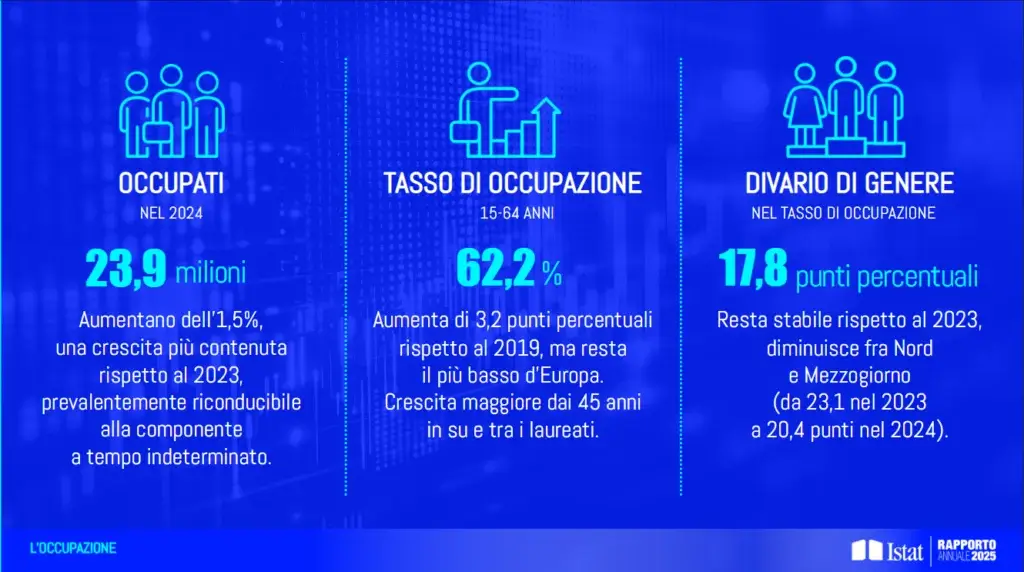

Il tasso di istruzione cresce, ma il part-time riguarda il 30% delle donne e spesso non è una scelta

Negli ultimi 40 anni sono diminuiti anche i matrimoni: erano 400 mila degli anni ’70, sono diventati poco più di 280mila a fine anni Novanta e nel 2023 sono stati 184mila. Come va il lavoro? Se è vero che sono aumentati gli occupati (+1,5% rispetto al 2023) e che sei su dieci hanno un impiego a tempo pieno e indeterminato, è altrettanto significativo che il 21% dei lavoratori sia considerato “a basso reddito”, senza dimenticare che l’Italia resta il Paese con il tasso di occupazione nella fase 15-64 più basso d’Europa, soprattutto a causa del ritardo del Mezzogiorno e dei livelli inferiori di partecipazione di alcune categorie. Il part-time, per citare un esempio, riguarda il 30% delle donne e spesso non è una scelta. Il Sud e le aree interne continuano ad andare a una velocità diversa rispetto al resto del Paese: lì l’invecchiamento si intreccia con lo spopolamento, la bassa fecondità, l’emigrazione giovanile e la ridotta attrattività per i flussi migratori dall’estero. Per fortuna c’è l’istruzione, direbbe qualcuno: se nel 1951 oltre l’80 per cento degli over 65 in Italia non aveva alcun titolo di studio, nel 2021 questa quota è scesa al 5,9. Tra l’inizio degli anni Novanta e il 2023 la quota di laureati tra i 25-34enni è salita dal 7 a oltre il 30%, e fino al 37,1 per le donne. Oggi quasi 7 persone su 10 con meno di 65 anni hanno almeno un diploma.

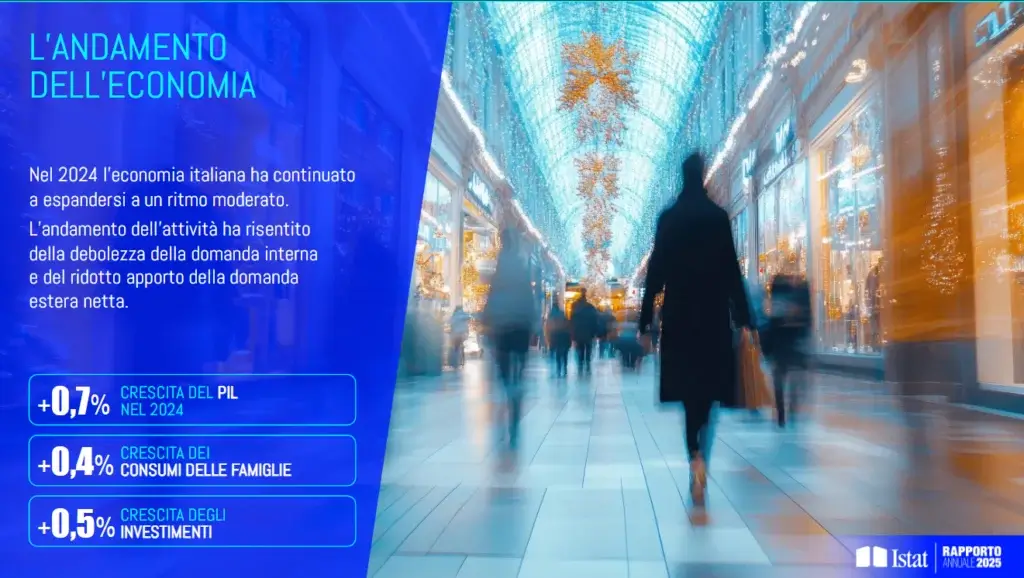

Rapporto Istat 2025: per l’economia italiana «una crescita modesta», la povertà emergenza per 6 milioni di persone

Negli ultimi cinque anni, secondo il Rapporto Istat 2025, le retribuzioni hanno perso il 10,5% del potere d’acquisto a causa della forte crescita dei prezzi, tra guerre, inflazione e crisi energetica. Il rialzo più evidente c’è stato sui beni di prima necessità (latte, pane), come dimostra ogni giorno agli italiani il carrello della spesa. Quella dell’economia italiana è «una crescita modesta», come l’ha definita Chelli. Dal 2000 al 2024, il Pil è aumentato del 9,3% in termini reali, mentre nello stesso periodo la crescita è stata di circa il 30 in Germania e Francia e di oltre il 45 in Spagna. È come se noi avessimo camminato e gli altri fatto la maratona. Se questo passo cadenzato, da una parte, non ha aiutato chi voleva fare impresa, dall’altra ha esposto sempre più persone alla povertà assoluta, oggi un’emergenza per l’8,4% delle famiglie e quasi 6 milioni di persone. Si stima che nel 2035 più di un abitante su dieci possa essere estremamente povero. Il Rapporto Istat si sofferma, infine, sulla disabilità: 2,9 milioni di persone coinvolte (il 5% della popolazione), prevalente tra gli anziani (19,2% oltre i 74 anni), più diffusa tra le donne e con un’incidenza maggiore nelle Isole, seguite dal Centro e dal Sud.

Slide Rapporto Istat 2025