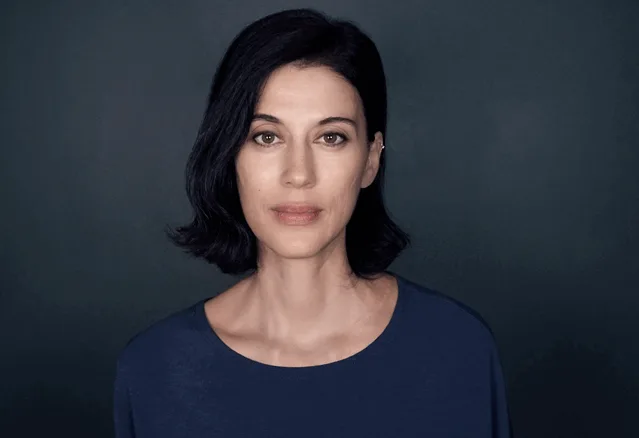

TUTTO QUELLO CHE RESTA DI TE, CHERIEN DABIS: «ABBIAMO BISOGNO DI UMANITÀ, OGGI PIÙ CHE MAI»

Con Cherien Dabis su “Tutto quello che resta di te”, un film che dovrebbero vedere tutti. Tutti quelli che chiedono pace per Gaza. Tutti quelli che ancora negano che ci sia un genocidio o, ancora peggio, lo giustificano. Tutti quelli che non capiscono perché stia accadendo tutto questo

23 Settembre 2025

7 MINUTI di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

Tutto quello che resta di te è un film che dovrebbero vedere tutti. Tutti quelli che oggi hanno il cuore spezzato per Gaza e non riescono a pensare ad altro. Tutti quelli che ancora negano che ci sia un genocidio o, ancora peggio, lo giustificano. Tutti quelli che non capiscono perché stia accadendo tutto questo. Tutto quello che resta di te, di Cherien Dabis, attrice e regista americana di origine palestinese, è nelle sale italiane dal 18 settembre. Ed è un’occasione da non perdere. Perché, se vedrete questo film, sarà tutto chiaro. Tutto quello che resta di te parte da lontano, dal momento in cui tutto è iniziato. Nel 1948, a Jaffa, Palestina poi diventato territorio di Israele. Una famiglia vede la propria vita tranquilla sconvolta dalle bombe. Sempre più frequenti, sempre più vicine alla propria casa. E allora, arriva il dilemma che in tanti, nella Striscia di Gaza, proprio in queste ore, stanno vivendo: restare o partire? «Lasciamo che prendano il nostro Paese?». «Tanto vale dare loro le chiavi della nostra casa» sono le riflessioni della famiglia di Jaffa. Che alla fine decide di partire. Resta il padre, per prendersi cura della casa. Ma si trova in casa i militari, armati. «Questa terra è abbandonata. È chiaramente abbandonata», gli dicono. L’incredulità dell’uomo è enorme. Ma è quello che, negli anni, sarebbe continuato e va avanti ancora oggi. Troveremo quella famiglia 30 anni dopo, nel 1978, nella Cisgiordania occupata, in un campo profughi.

È incredibile come la Storia torni su se stessa. Le colonne di persone in fuga dalla propria terra occupata nel film sono quelle che vediamo in questi giorni a Gaza. Colonne senza fine, disperate, persone a piedi, in macchina, sui camion. Sono immagini dolorose e attualissime. E ci dicono che no, non è iniziato tutto il 7 ottobre del 2023, ma va avanti da quasi 80 anni. È attualissimo vedere, nel lontano 1978, quelle forze armate israeliane arroganti, violente, spietate, anche in presenza di bambini, come lo sono oggi. «Per prendere la gente, per arrestarla, non serve loro una ragione», commenta la madre della famiglia. Ma non ci sono solo i soldati e le armi a rendere la vita impossibile. Ci sono la burocrazia, i documenti, i muri, i checkpoint. Se parlate con un palestinese, oggi, vi dirà che anche lontano dalla zona di guerra è impossibile vivere, passando ore ed ore per fare una strada che dura 20 minuti. Tutto quello che resta di te è un film senza tempo, e allo stesso tempo attuale, attualissimo. Perché ci mette davanti agli occhi quello che sta accadendo oggi, e ci spiega che ha radici molto lontane nel tempo. È un film che cambia passo, e cambia ritmo più volte, spiazza con svolte inaspettate. E si chiude con un gesto che forse è un atto di perdono. O meglio, umanità, come lo considera l’autrice Cherien Dabis, che abbiamo intervistato. Il film ci spiega che cosa vuol dire essere un palestinese da ottant’anni. «Sono estranei nel loro Paese. Vivono con il cuore spezzato». Provateci voi a vivere così.

Iniziare la storia nel 1948 è importante per far capire che quello che sta accadendo oggi non è iniziato due anni fa…

«Assolutamente. Il film crea un contesto per quello che sta accadendo adesso. Ho iniziato a scrivere il film nel 2014, molto prima del 7 ottobre 2023. Volevo che il mondo capisse come siamo arrivati a dove siamo oggi. Non avevo idea che quando il film sarebbe uscito saremmo stati nel mezzo di un genocidio».

Ci sono molte scene che richiamano quello che sta accadendo oggi. All’inizio del film, e lungo tutta la storia, ricorre un dilemma che in tanti vivono oggi: partire o restare. Quanto è importante mostrare questo aspetto?

«Credo che sia molto importante capire la difficoltà di vivere in questo modo, ma anche il rimpianto e la paura di non poter più tornare. I palestinesi che sono stati costretti a partire nel 1948 non hanno avuto più il permesso di tornare. È importante capire quello che hanno vissuto i palestinesi nel 1948. E che i palestinesi di Gaza del West Bank oggi stanno vivendo le stesse cose».

Lei ha parlato di post memoria. Di cosa si tratta?

«Accade quando ti capita di crescere con la sensazione che i tuoi genitori abbiano vissuto una storia e degli eventi larger than life, più grandi della vita. E che questi comincino a offuscare la loro esistenza e quindi la tua. Per me è la storia di mio padre che viene dal West Bank, da cui è esiliato dal 1967, prima che io nascessi: è stato separato dalla sua famiglia e non gli è stato più concesso di tornare in Palestina. Ci sono voluti dieci anni per avere la cittadinanza di un Paese straniero e di poter tornare solo per visitare la sua famiglia e l’unica casa che abbia mai conosciuto. È stato umiliato alla frontiera, ai checkpoint. E io, da bambina, l’ho visto essere umiliato. Uno dei miei primi ricordi, a otto anni, è stato quel viaggio in Palestina: siamo stati trattenuti al confine tra Giordania e il West Bank per 12 ore. I soldati hanno cominciato a gridare, dicevano che lo avrebbero ucciso. Ci sono i ricordi di mio padre, e poi i miei ricordi della Palestina. Volevo esplorare la post memoria, l’idea di vivere con l’ombra di qualcosa che i tuoi genitori o i tuoi nonni hanno vissuto. Capire come questi ricordi sono passati a te e sono diventati anche il tuo dramma, anche se non l’hai vissuto».

Nelle note racconta che, in occasione della sua visita in Palestina, ha avuto la sensazione che i palestinesi fossero odiati da tutti. È una sensazione terribile.

«Sono stata la prima della mia famiglia nata e cresciuta negli Stati Uniti, ed eravamo soliti tornare in Giordania e in Palestina per vedere i nostri parenti. Ma negli Stati Uniti sono cresciuta in qualche modo circondata dall’ostilità: persone che ignoravano chi fossimo noi palestinesi. Tra il trattamento negli USA e quello ai confini in occasione delle visite in Palestina, avevo la sensazione che non piacessimo a nessuno. Ed è stato molto triste, da bambina, crescere con la sensazione che non piacerai mai».

Come è il rapporto tra la sua vita in America e le sue radici? Come porta avanti il suo essere in due culture differenti?

«Sono cresciuta in una piccola città del Midwest, ma ora vivo a New York. Qui c’è una grande comunità e un grande supporto. E ho scelto una professione che in cui posso provare a fare la differenza. Ho sempre voluto provare a fare la differenza. E volevo raccontare le nostre storie: come palestinese araba americana, è molto importante per me. Sono stata fortunata ad essere circondata da persone in grado di aiutarmi e che hanno una visione simile. Dove vivo oggi è molto diverso da dove vivevo allora. La comunità fa la differenza. Questo non vuol dire che non ci siano ancora molte persone che non capiscono la situazione e il governo americano che è complice di questa terribile violenza e del genocidio. Sopportare questo aspetto è molto duro: le mie tasse sono destinate alla distruzione della mia gente e della mia patria. È una sfida conciliare questi aspetti. A volte mi fanno pensare che vorrei lasciare gli Stati Uniti».

È un sentire diffuso: sono tante le persone vicine alla Palestina, che sentono distanza dal governo italiano…

«Sì. In questi giorni molti Paesi stanno sperimentando la grande distanza tra i governi e il popolo».

Il gesto finale potrebbe essere visto come un atto di perdono. È possibile perdonare oggi?

«Non direi che è un atto di perdono. È una prospettiva interessante. Può essere visto in questo modo. Ma io penso che ci sono tante storie in cui i palestinesi sono riusciti a perdonare, in moltissimi modi diversi. Sono stata ispirata dalla mia gente nel costruire questa storia. Credo che quel gesto sia piuttosto l’atto di continuare a scegliere di vivere con la propria umanità. E mostrarlo al mondo di oggi. È un tentativo di trascendere. In alcune circostanze è davvero difficile parlare di perdono. Ma voglio parlare di umanità. Abbiamo bisogno di umanità adesso più che mai. È solo così che, alla fine della giornata, possiamo trovare un po’ di pace interiore. Credo che il messaggio del film sia questo».