NUOVE FORME DI PARTECIPAZIONE. MG DE LUCA, CSV LAZIO: «UN ATTIVISMO DIFFUSO CHE CI INTERROGA»

Dai dati Istat ai poli civici, dal volontariato associativo alle variegate espressioni di resistenza urbana una riflessione sulle nuove forme della partecipazione. Mario German De Luca, CSV Lazio: «Da un lato i dati dicono che il volontariato è diminuito in modo consistente, dall’altro sottolineano quanto esso continui a incidere sui territori. Dentro una cornice di trasformazione dell’attività civica, che passa dalla creazione di organizzazioni formalizzate a esperienze più informali. Un attivismo diffuso che ci interroga»

08 Ottobre 2025

6 MINUTI di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

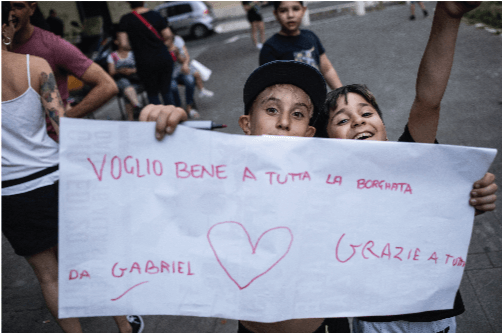

Cambia il volontariato e con esso le forme dell’attivismo civico, che si arricchiscono di nuovi modi di partecipazione, difficilmente collocabili nelle griglie delle organizzazioni tradizionali. Delle rinnovate modalità di resistenza urbana e creazione di comunità si è discusso nel corso di un confronto tra società civile e istituzioni nell’ambito di Multi 2025. «Oggi l’attivazione civica e il volontariato stanno crescendo soprattutto nei territori caratterizzati da forte marginalità. Si tratta di pratiche di partecipazione unite soprattutto da due elementi: la cosiddetta “comunanza” e il processo di demercificazione espresso attraverso forme di mutualismo, che vanno oltre la logica istituzionale del Terzo settore, dando vita a percorsi liberi e autonomi», ha affermato Riccardo Troisi dell’Università Tor Vergata e Polo Civico Esquilino, introducendo i contenuti del dibattito. «Come confermato dal Rapporto Istat dello scorso luglio, il volontariato sta cambiando. I volontari non aderiscono più soltanto a forme organizzate e riconosciute, ma soprattutto tra i giovani cresce una partecipazione ibrida, radicata nei territori. Si sviluppano comitati spontanei che si concentrano prevalentemente sui temi ambientali, sull’animazione culturale ed educativa, sulle politiche sociali. L’impegno nasce a livello locale, ma mantiene uno sguardo ampio, aperto alla dimensione globale e internazionale», ha aggiunto Maria Enrica Braga del Centro di Servizio per il volontariato del Lazio, invitando gli esperti e gli attivisti a confrontarsi su questi elementi.

Mario German De Luca (Csv Lazio): «La parola volontariato sta diventando antica, non più solo dono e pie signore»

«La parola volontariato sta diventando antica», ha osservato Mario German De Luca, presidente di CSV Lazio. «Quando si parla di volontariato, infatti, viene ancora spontaneo pensare alla teoria del dono e a quelle pie signore mosse dal buon cuore. Oggi però il volontariato è fatto da persone attive che vogliono partecipare alla vita pubblica, costruire relazioni, impegnarsi per la collettività. Ecco, dunque, che il termine si rinnova, riempendosi di nuovi significati». Soffermandosi sulla fotografia scattata dall’Istat, De Luca ha poi sottolineato alcune contraddizioni: «Da un lato i dati dicono che il volontariato è diminuito in modo consistente rispetto a 10 anni fa, dall’altro sottolineano quanto esso continui a incidere sui territori». A questo si aggiunge la contrapposizione tra il calo dei volontari e l’incremento vertiginoso del numero di organizzazioni, passate in pochi anni da 7.500 a 11.400. «Tutto ciò avviene dentro una cornice di trasformazione dell’attività civica, che oggi si esprime in forme molteplici, passando dalla creazione di organizzazioni formalizzate e iscritte al registro del Terzo settore a esperienze più informali, che solo in un secondo momento sentono la necessità di trasformarsi in enti riconosciuti. Un attivismo diffuso che ci interroga», ha concluso De Luca, «perché i CSV sono nati per supportare le organizzazioni di volontariato, mentre ora ci troviamo di fronte a una più ampia risposta dei cittadini, che cercano nuove modalità di partecipazione e reciprocità».

Tabacco (Coordinamento Poli civici): «Non siamo subalterni, creiamo una narrazione condivisa»

Che cos’è esattamente un Polo civico lo ha spiegato Beatrice Tabacco. Tabacco, che è la referente del Coordinamento dei Poli civici, ha detto: «Un Polo civico è un corpo intermedio che vuole rispondere alle esigenze del territorio, costruendo una narrazione condivisa, un’immagine complessiva in grado di mettere insieme energie e risorse diverse per affrontare fragilità e problemi». Una visione che, ovviamente, si pone in contrasto con il tema dell’erogazione dei servizi. «Non siamo subalterni», ha precisato l’attivista. «I servizi li erogano già le cooperative sociali e le altre realtà del Terzo settore. Non serve, quindi, duplicare funzioni né entrare in competizione per le poche risorse che l’amministrazione mette a disposizione. L’obiettivo dei Poli civici è, invece, quello di avviare conversazioni con le amministrazioni, essendo riconosciuti come interlocutori». Concretamente, un Polo civico può nascere da poche o da molte realtà del territorio «che si siedono allo stesso tavolo per mettere a confronto visioni, idee e progettualità insieme alla voglia di cambiare i propri quartieri». Perché, alla fine, le cose sono più semplici di quello che si potrebbe pensare: «Chi fa associazionismo in un quartiere e si prende cura del giardino sotto casa, lo fa perché quello spazio appartiene anche a lui o a lei. Lo spazio pubblico appartiene a tutte e a tutti, e per mantenerlo tale dobbiamo prendercene cura collettivamente. Al centro resta sempre il bene comune», ha concluso Tabacco. «Il quartiere non è semplicemente la somma di vie e palazzi, è la nostra città, il nostro tessuto, le nostre radici che vanno tutelate perché l’albero possa crescere forte».

Campi (Periferiacapitale): «Le amministrazioni facciano uno sforzo più grande per sostenere e rafforzare questi spazi»

«Per noi i Poli civici sono un punto di riferimento: dopo aver sostenuto un’importante ricerca nel 2023, abbiamo continuato a supportarli nel loro sviluppo», ha spiegato Concetta Campi di Periferia Capitale, il programma per Roma di Fondazione Italiana Charlemagne. «In questi anni abbiamo accompagnato oltre 100 realtà del territorio romano, sostenendo le comunità esistenti in città non solo con contributi economici, ma anche attraverso cofinanziamenti e formazione». Oggi però è tempo di chiedere maggiori risorse e garanzia di continuità da parte delle amministrazioni. «Tutto questo è fondamentale», ha detto ancora Campi. «Come fondazione privata cerchiamo di rafforzare le realtà territoriali, ma riteniamo necessario inserire stabilmente a bilancio importi più significativi per dare loro fiato e prospettiva. Crediamo che anche il Comune possa e debba fare uno sforzo più grande per consolidare e sostenere questi spazi di partecipazione». Dell’importanza dell’animazione territoriale ha parlato invece Elisa Mancinelli, project manager di Reves – European Network of Cities & Regions for the Social Economy, che ha riportato l’esperienza del progetto B.Right Spaces, finanziato dal Programma CERV. «Dalle esperienze che abbiamo osservato in più territori, una volta costituita con la partecipazione di cittadini, associazioni, soggetti dell’economia sociale, enti locali e altri attori profit, la rete territoriale non è data per sempre», ha sottolineato. «Non è, infatti, dotata di una dinamica autonoma, ma necessita sempre di una persona o di un team di esperti in processi partecipativi e politiche territoriali che aiuti nell’identificazione dei bisogni e nella loro e nella traduzione in proposte per nuove attività, servizi e legami. L’esempio più significativo arriva da Barcellona, dove questo approccio ha trovato una strutturazione concreta».

Battaglia (Roma Capitale): «I Poli civici possono arginare la sfiducia che dilaga tra i cittadini»

«Ogni periferia è diversa dall’altra», ha puntualizzato Pino Battaglia, assessore alle Periferie di Roma Capitale, soffermandosi sui limiti strutturali che caratterizzano l’azione pubblica: «In questo Paese c’è un problema di burocrazia con cui anche noi politici facciamo i conti». Burocrazia a parte, però, è emersa una visione dei Poli civici come «luoghi intermedi fondamentali» e non come erogatori di servizi per conto delle pubbliche amministrazioni: «Sarebbe un fallimento», ha rimarcato l’assessore. «Nelle periferie le istituzioni hanno difficoltà a intercettare i bisogni di quei cittadini che stanno chiusi dentro casa e non si rapportano con nessuna realtà sociale», mentre proprio i Poli civici «possono arginare quella sfiducia che dilaga tra i cittadini». Di qui le conclusioni: «Proverò ad ascoltare i Poli civici di tutta la città, interpretando le diverse esigenze dei quartieri. Il mio obiettivo è tracciare una strada che chiunque arriverà dopo di me sarà obbligato a continuare a percorrere».