LA RERUM NOVARUM DI LEONE XIII, IL PAPA SOCIALE

Papa Leone XIV ha scelto per il suo pontificato un nome meditato e dalla valenza programmatica. Un approfondimento dedicato al pontefice al quale Leone XIV ha deciso di ispirarsi e alla sua Rerum Novarum, prima enciclica dichiaratamente sociale nella storia della Chiesa da Leone XIII

16 Maggio 2025

9 MINUTI di lettura

ASCOLTA L'ARTICOLO

Papa Francesco ha comunicato con la profetica spontaneità di colui che parla e agisce in nome di Dio e anticipa i tempi (è il significato originario e biblico di profeta). Ed il suo nome di Francesco e le sue opere di Papa hanno segnato la sua e la nostra storia con azioni e gesti che aspettavamo da tempo da colui che rappresenta la Chiesa e la guida. La sua profezia ha animato, rianimato e vivificato molte coscienze cristiane spente nella inettitudine o sterili in una critica che però esigeva e invocava un cristianesimo più autentico, «più ‘prossimo’» alla gente e ai suoi problemi. Il suo successore papa Leone XIV si è presentato con un nome di pontificato inaspettato, ma non certo non meditato, anzi intenzionalmente voluto, come si richiede ad un’autorità. Un nome che esige qualche iniziale ricostruzione storica e culturale che ci permetta di comprendere perché il cardinal Prevost l’ha scelto e quale valenza programmatica potrebbe avere.

Leone XIII, il papa dei lavoratori

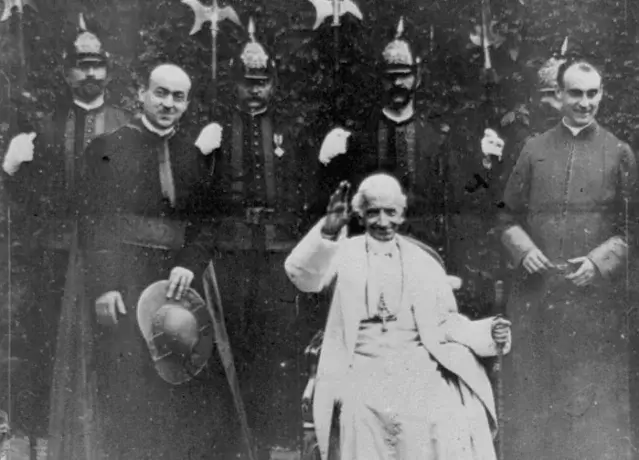

Un primo immediato richiamo storico-ecclesiale è a papa Leone XIII di cui il XIV dopo più di 150 anni è il successore nel nome. Non solo alla personalità di Leone XIII ma a quella ‘novità’ della sua enciclica (la Rerum Novarum) del 1891 che lo fecero considerare il «papa dei lavoratori» e il «papa sociale». Ecco che allora la cultura come conoscenza consapevole e documentata del passato ci permette di comprendere la scelta di Leone XIV, un protagonista della storia contemporanea e non soltanto della storia della Chiesa. Ai tempi di Leone XIII (il primo papa registrato in audio e in video!) le parole ‘pesavano’ più di oggi e ne identificavano le intenzioni e le opinioni. Per esempio già le prime due parole dell’incipit dell’enciclica Rerum novarum («l’ardente brama di novità») non furono ben accolte negli ambienti ecclesiastici. Molti ‘avvocati di Dio’ (quelli che si ritengono tali nelle Curie) osteggiarono, criticarono e temettero questo incipit: la Chiesa non ha cose nuove da dire, ma deve soltanto tramandare ciò che è la tradizione del già detto ed insegnato! Ed invece Leone XIII, alla luce anche della tradizione dei Padri della Chiesa, sostiene che il ‘novum’ è la prerogativa del cristianesimo.

Le novità sociali della Rerum Novarum

«Novarum» non è l’unico termine nuovo, ‘inconsueto’ ed inaspettato nell’ enciclica: si parla di

«proletari verso i quali sia di estrema necessità venir in aiuto senza indugio e con opportuni provvedimenti… proletari, che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne dell’uomo» (RN, 2);

socialismo: lo si analizza nelle sue idee, conseguenze, nelle sue soluzioni sociali, nella sua concezione della negata proprietà privata;

si parla della correlazione Famiglia-Stato, denunciando uno statalismo che priva la famiglia del suo diritto di educazione: «la famiglia, ovvero la società domestica, è società piccola, ma vera e anteriore ad ogni civile società; perciò con diritti e doveri indipendenti dallo Stato» (RN, 9);

la Chiesa si impegna in prima ‘persona’ a confrontarsi con le dottrine sociali della fine del IXX secolo (socialismo, marxismo, comunismo, liberalismo…);

è un’enciclica che propone soluzioni ‘sociali’ (mentre molti continuavano a ritenere la Chiesa chiusa nella sua spiritualità o esigente di un potere temporale): le associazioni e le loro unioni come vero rimedio al socialismo e alla lotta di classe tra ricchi e poveri, tra capitalisti e proletari, tra sfruttatori e sfruttati, tra chi considera il lavoro come profitto e chi lo considera come un diritto e un dovere per il bene comune.

La Rerum novarum è la prima enciclica dichiaratamente sociale nella storia della Chiesa da Leone XIII: un’enciclica che cominciò a formulare e a porre i fondamenti della contemporanea dottrina sociale della Chiesa e a collocarla come istituzioni di confronto nel mondo del lavoro e dei problemi sociali ad esso connesso.

La Rerum Novarum e il principio di sussidiarietà

Semplificando, oggi si potrebbe dire che la dottrina sociale della Chiesa rinnovata nella Rerum Novarum orbita intorno ad un valore imprescindibile: quello della persona umana e della sua libertà, redenta e salvata da Cristo risorto. Si afferma il principio di sussidiarietà (pur non essendo il termine presente nell’enciclica). Nessuno Stato o organizzazione sociale (il socialismo) ed economica (il capitalismo) può ‘usare’ la persona umana, privandola della sua dignità (con un lavoro che non lascia la libertà di una vita privata, di sfruttamento, mal riconosciuto economicamente e socialmente …), subordinandola e finalizzandola ad altro che non sia il bene comune. Tutto ciò che l’uomo organizza deve essere sussidiario, di aiuto e di sostegno, di integrazione al bene della persona umana nella sua dimensione personale e comunitaria. Perché la natura della persona umana è la sua libertà di realizzarsi e di essere di aiuto agli altri nel lavoro e nella società (quindi viene condannata la lotta di classe) e l’impegno di tutti a godere del loro diritto naturale di associazione: «come nel corpo umano le varie membra si accordano insieme e formano quell’armonico temperamento che si chiama simmetria, così la natura volle che nel civile consorzio armonizzassero tra loro quelle due classi [i ricchi e il capitalismo e i proletari], e ne risultasse l’equilibrio. L’una ha bisogno assoluto dell’altra: né il capitale può stare senza il lavoro, né il lavoro senza il capitale» (RN, 15). E l’enciclica cita a testimonianza anche Proverbi 18,19: «É meglio essere in due che uno solo; perchè due hanno maggior vantaggio nel loro lavoro. Se uno cade, è sostenuto dall’altro. Guai a chi è solo; se cade non ha una mano che lo sollevi». «Filosofia e Vangelo si accordano a insegnare che il governo è istituito da natura non a beneficio dei governanti, bensì dei governati».

Così che le relazioni tra le classi sociali siano orientate dalla giustizia tra di loro e la carità che «mira più in alto, cioè a riavvicinare il più possibile le due classi, e a renderle amiche» (RN, 18). Ed ancora di più nel principio di fraternità per cui i ricchi e i proletari «obbedendo alla legge evangelica, non saranno paghe di una semplice amicizia, ma vorranno darsi l’amplesso dell’amore fraterno. Poichè conosceranno e sentiranno che tutti gli uomini hanno origine da Dio, Padre comune; che tutti tendono a Dio, fine supremo, che solo può rendere perfettamente felici gli uomini e gli angeli; che tutti sono stati ugualmente redenti da Gesù Cristo e chiamati alla dignità della figliolanza divina» (RN, 21).

Costruire ponti di pace

Parlare di sussidiarietà significa porre al centro dell’azione sociale, economica, politica, un soggetto umano caratterizzato dalla libertà intesa come desiderio di bene, per sé e per gli altri, e non solo come propria indipendenza e capacità di scelta.

Per ciò lo Stato e i suoi governanti debbono in primo luogo contribuire responsabilmente e in maniera generale con tutto il complesso delle leggi e delle istituzioni politiche, ordinando e amministrando lo Stato in modo che ne risulti naturalmente la pubblica e privata: a) per il bene comune; b) per il bene degli operai; c) a difesa della proprietà privata; d) a difesa del lavoro e) a garantire le condizioni di lavoro; f) a risolvere la questione del salario g) a dirimere la questione operaia per la quale possono contribuire molto i capitalisti e gli operai medesimi con istituzioni ordinate a porgere opportuni soccorsi ai bisognosi e ad avvicinare e udire le due classi tra loro.

Dal 15 maggio 1891 (anno di pubblicazione della Rerum Novarum – e se le date non sono soltanto casuali – il 18 maggio 2025, dopo 134 anni l’insediamento pontificio di papa Leone XIV!) altre encicliche di altri Papi svilupperanno le profetiche considerazioni della Rerum Novarum. Oggi le prime parole di presentazione di papa Leone XIV sembrano garantire una continuità e un impegno comune (sinodale) per costruire ponti e dialoghi di pace che può essere tutelata soltanto riconoscendo la dignità dell’uomo e del suo lavoro e l’equità di diritti e doveri delle persone e dei popoli, dei quali i politici sono e devono esserne i ministri per «ministrare» (servire) e non «ministrari» (essere serviti): «Gesù, chiamatili a sé, disse: “I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il Figlio dell’uomo, che non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti”». (Mt 20,25-28)

La formazione agostiniana, l’esperienza missionaria, la formazione matematica e filosofica e la sua testimonianza di prete e di vescovo della gente e per la gente sono le prerogative e le garanzie per un papato nuovo, cioè di cose nuove rinnovate ogni giorno alla luce della fede in Dio per i credenti e della fiducia nelle persone. Non come atti eroi ed occasionali, ma come ‘cammino d’insieme’ (= sinodale) riconoscendoci l’umanità come minimo comune multiplo e massimo comun denominatore della nostra storia personale e sociale.

Utopie? Certo. Come utopici sono tutti i valori. Ma diventano utopistici se le parti non si impegnano a diventare unum (per riprendere il motto di Leone XIV), e liberamente e possibilmente «unum in illo uno» (Cristo): dal commento al Salmo 127 di Sant’Agostino il motto episcopale di papa Leone XIV significa «In Colui che è Uno, siamo uno», un richiamo all’unità e alla comunione che caratterizzano il carisma agostiniano. In un’intervista del luglio 2023, lo stesso Prevost aveva spiegato: «Come si evince dal mio motto episcopale, l’unità e la comunione fanno parte proprio del carisma dell’Ordine di Sant’Agostino e anche del mio modo di agire e pensare».

Perché un valore vale se è valorizzato (testimoniato in parole e opere) da chi lo riconosce e lo professa. E in questo presente di utopia (di ciò che per ora e per il momento ancora non si realizza) le associazioni di volontariato dimostrano mutatis mutandis (rispetto alla Rerum Novarum) che è utopistico solo ciò che non si crede e non si fa nulla per renderlo possibile e presente. Per cui operatori delle associazioni e volontari siate leoni di giustizia, di pace e di utopie regali: «Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza» (Inferno 26,119). Anche da questo ‘orgoglio’ inizia il cammino di buone pratiche di Pace.